——劳动教育相关课程的实践探索

北师大实验中学 李晓辉

尊敬的各位领导:

作为东道主,代表北师大实验中学对各位领导、各位专家、各位老师来到实验中学参加北京市劳动教育大会表示欢迎。

前面檀传宝教授从理论建构的角度谈对劳动教育的理解,给我很大启发。在理论层面,我们对劳动教育也有思考,但思考的全面性和深刻性远远不够。

今天,作为学校和一线的实践者,主要谈的是我们能做的是什么?也就是在现有的国家政策课程体制范围之内,我们如何尽最大的努力,按我们的理解去贯彻去实施。

我们在11月8号有一个百名校长访华为的访学的活动。当时,我们跟任正非有一小时的座谈。他说的一句话我印象特别深刻,他说我们要做的事情不是突破体制,而是如何在体制内把事情做好,取得胜利。

下面我就作为一个学校的代表谈一下从学校的层面、实践的层面如何来践行劳动教育奠基立德树人。

一、劳动价值观在立德树人层面的意义

简单看一下在新时代劳动教育的要求,我们认为,在实践层面理解劳动价值观在立德树人层面的意义,主要体现在:从人的成长角度来讲锤炼品格;做到让孩子在成长过程中个人价值与社会价值的统一;做到学以致用。所以,劳动教育从个体层面来讲让学生们能意识到美好的生活是靠劳动创造,从国家层面来讲那就是劳动托起中国梦。

给大家举一个简单的例子。大家打滴滴,有时候我跟司机聊天。我说你做这个工作怎么样?他说这个工作挺好的。我说挣的钱多吗?他说不多也不少,但是我家里的生活都是我开这个车一公里一公里拉出来的,所以觉得特别踏实。从这个角度我反过来想,劳动教育价值有多大?如果我们社会每一个人都有特别踏实、一公里一公里把这个钱挣出来的认识,这也是劳动。个体层面意识到美好生活是靠劳动创造的,对整个社会发展的价值是非常大的。中国梦的实现,是需要每一个个体努力奋斗的。

二、劳动价值观与学校课程

学校层面来讲往哪落?肯定落到学校的课程上。育人的目标是德智体美劳。学校整体课程方案应该全面有效地培养学生“德智体美劳”。从学科素养的角度,匹配的课程是学科的课程;从综合素养的角度,匹配的是跨学科的课程和其他的更多的教育形式,比如生活和校园生活等等。

北师大实验中学在劳动教育,包括德智体美劳“五育”并举,真正做到的一件事情,就是能够完整的、创造性的把国家要求的课程开到位,即:开足开好国家课程、有效落实地方课程、精心设计校本课程。

实验中学一直有劳动教育的传统。下图是目前学校的课程形态当中与劳动教育相关的各种课程的样态。有必修的初中劳动技术课程、高中通用技术课程以及在语文政治科学等学科中的劳动理念渗透,也有通过校本选修课程、社会实践课程和多种形式的隐形课程。这些课程不仅渗透劳动教育,还渗透德智体美的方方面面。在教学组织形式上,必修的劳动技术课和通用技术课,都是采用分类分层的课程的形式。

三、学校劳动教育相关的课程实践

(一) 开足开好国家课程

1、必修课程:劳动技术和通用技术课程

初中的必修和高中的必修都是有课时保障的,以知行合一为课程目标,致力于培养有价值观和实践力的社会主义接班人。课程教学层面,我们对已有经验简单梳理,主要体现在五大方面:第一课程有体系,第二教材有系列,第三教室有特色,第四实施有策略,第五师资有队伍。从成效层面来说,学生有收获,教师有成长,成果有影响。

第一,课程有体系

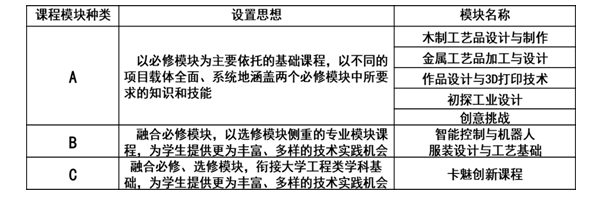

下图是高中通用技术课程分类分层的课程设置。我们将课程模块的种类分为ABC三层:A层是以必修模块为主要依托的基础课程,不同的项目载体全面、系统的覆盖两个必修模块要求的知识和技能。也就是说,我们没有按照必修的要求从头开到尾,而是设置了不同的模块,在模块当中把必修的课程要求和技能开设进去。B层融合必修模块,以选修模块侧重的专业模块课程为学生提供更为丰富多样的技术实践机会,比如智能制造与机器人、服装设计与工艺基础课程。到更高的层面,即C层,则是融合必修、选修模块,衔接大学工程类学科基础,为学生提供相应的实践机会。比如卡魅创新课程。

高中总共有8个模块:A层是属于基础的,学生必须从中选择一个修习。再从B和C当中选修一个模块。这是整个课程体系设置分类分层的课程体系。

第二,教材有系列

今年,通用技术组老师在组长岳云霞老师的带领下,做了大量的教学试验工作并编写了通用技术国家教材。同时,教研组还出版了8套校本教材配合通用技术分类走班教学使用。这是通用技术教学领域中的一套重量级校本教材。组内老师还录制了大量的教学视频,整理建立了教学资源库,编写了随国家教材发行的资料光盘,参与了教师用书的出版编写等。

第三,教室有特色

课程的开设需要合适的教室环境。我们为每个课程配备了专业教室。第一是木工,第二是工业设计,第三是创业挑战,第四是3D打印,第五是金属加工,第六是卡魅加工,第七是智能控制与机器人,第八是服装设计与工艺基础。八个业教室,其中有七个在实验楼六层,整整一层都是通用技术的教室,另外七层还有一间教室。卡魅实验室因为校区空间的限制,设置在了马路对面的二龙路校区。

第四,实施有策略

整个课程样态设计出来之后,其实施应该怎样完成?首先是教学方式的改变。如图片所示,大家看到我们通用技术课程当中,已经很少出现教师讲学生听,不动手的情况,而是给予学生大量的动手实践的时间。第二,学习方式上,比较典型的特点是采用项目学习的方式或者任务驱动的方式进行,让学生通过项目驱动,自主探究,创造有新意、有心意、有内容的作品。学生会向老师、同学征集“客户意向”,进行产品的“私人订制”。比如,服装设计课上,男生给妈妈做裙子;木工课上,学生给英语老师做书架。也经常会有学生合作去完成任务需求调查、动手制作的过程,比如给班级做一个书架,放书放绿植。经常有木工课的学生推门进来,问:李校长,你需要什么家具吗?我说:什么意思?他说:我选了木工课,您需要什么家具把要求提出来,我给你做,你给我评分。

我们总说,教育比较大的问题就是学校学的跟社会距离太远了,不是一个真实的社会情景,学校学得很好,进入社会之后还要重头再来。好的教育是为学生将来参与社会生活做准备。通用技术课这种任务驱动的项目式学习,用真实的需求与场景激发学生的学习动力与创造力,就是为劳动教育提供了非常真实的情境。

如何让实施有策略,除了跟生产实际相结合,还要对课程进行创造性的改进,增加课程吸引力。

图片展示的是第四届纸服装展示活动。大家会看什么?这个纸服装,五位同学是模特。模特穿的衣服是加进了文化的元素。同样做服装的设计,加进传统文化元素,和它只做一个服装的感觉是不一样的。服装设计课上,学生不仅仅是在做服装,而是融入了对中华传统文化的探索和思考,传扬民族精神,表达对文化遗产的保护和热爱之情。

再来看这门课创造性的评价方式和引起的效应。学生做完所有的服装之后,需要进行展示活动。也就是需要找一个模特穿“设计师”的作品,在我们六楼通用技术一层教室的楼道里展示走一圈,大家打一个分,这个课才算完满结业了。我们通用技术课原来男生选的不多,后来很多男生去选。男生怎么喜欢做衣服?因为他做完服装之后,要找模特展示,所以课程结业展示的时候,舞蹈队的小姑娘都请假,来帮同学做做模特,展示设计的服装。

现在北京市已经是第六届纸服装模特展示大赛,已经从高中发展到中小学。学校课程的评价方式也和参加北京市展示活动融合。这是通用技术组老师们创造性智慧的成果。同样的内容,用什么样的方式,我们把学生吸引进来,加进文化的元素也是很重要的方面。

第五,师资有队伍

要开足开好课程,关键是师资。我们整个通用技术队伍15位教师,其中专职教师12位。硕士7人,高级教师3人,北京市学科带头人1人,西城区学科带头人2人,区骨干2人。教师队伍是我们课程开足、开齐、创造性开好的根本原因。我们的很多老师是从专业的物理或者其他学科转过来的,因为觉得这门课特别有意思。我们也有一些学科的老师在和通用教研组合作之后,也申请教通用技术课。我说专业队伍也已经够了,还是安心教自己的学科。师资队伍是最基本的保障。

学生有收获

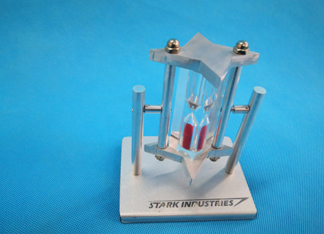

图片展示的是学生课堂上的作品,有的属于精工,有的属于木工,有的属于3D打印,有的属于服装设计的。这里向大家简单说一下,木工做的这些产品的量不小,但是学生是不能够带回去的。但是,学生可以把自己的名牌刻在那上面留下。原因很简单,因为所有的这些材料是由学校提供的,只是学生自己来做的。在教学楼可以看到,一般教室里会有特殊作业架子之类的东西,形态各异。很多人说,你们学校给学生配书架也不配统一的,实际上都不是学校配的,都是学生自己做的。

教师有成长

教师发展需要平台,需要有学习、交流的机会。这方面我们提供充足的时间和条件保障。十年来,通用技术组以课题研究为平台,不断提升专业水平,改进课程与教学,依次以“提高通用技术教学有效性的研究——项目实践模式的课题研究”“通用技术课程(必修)分类走班模式的研究”分别获北京市教育科学“十一五”、“十二五”规划的重点课题。这是我们老师到清华大学去培训、学习的图片。实际上,老师们外出交流、接待参观的次数已不计其数。

成果有影响

我校通用技术组的教学成果“基于学生个性化发展的通用技术分类走班课程研究与实践”,在获得了北京市基础教育教学成果一等奖之后获得了国家基础教育教学成果二等奖。这在中学里面是非常少见的情况。还有职业生涯指导是一等奖。前不久,他们又经过层层选拔,获邀参加此次教育成果博览会,并凭借优秀教学成果获得了教博会优秀教育创新最高奖——“SERVE 奖”。

另外,就课程影响力来说,通用技术服装设计这个课已经发展成为北京市高中通用技术服装及其设计展示的活动,今年连小学生也开始参加了,送的作品太多了,已经有点展示不过来了。这里值得一提的是联合国教科文中国全委会在我校成立的世界遗产青年教育中心是这项活动的组织和支持者,这也代表在通用技术课程实施基础上的这项活动,符合联合国教科文组织所推崇的价值理念,具有很大的影响力。

2、 劳动教育的学科渗透

劳动教育除了劳动技术课和通用技术课,各个学科当中都可以渗透,在于老师怎么设计。比如语文课当中就可以渗透。这是《诗经》中的劳动之美,一个是劳动的欢欣,一个是劳动的艰辛,然后留一个作业,写一首小诗,描述今天生活场景中的劳动之美。更常见的是思想政治课当中,道德与法治课专门有劳动与奉献中实现价值。老师在课堂设计的时候就可以说,怎样活着最有价值?古往今来,每个人都有选择,请你选择一个人物,围绕生命价值说明他的伟大之处。

与伟人相比,更多人是默默无闻。他们或者是清晨清扫大街的清洁工,或者是每天下厨做美味晚餐的妈妈,或者是日复一日精研技艺的工匠,或者是年复一年无私奉献的志愿者。有人说,这些默默无闻的劳动者既是平凡的又伟大的,对这一说法你是怎么理解的?

所有的课程都可以开展劳动教育,这并不需要专门多加一部分内容,关键在于老师有没有认为劳动教育非常重要。我们应该将劳动价值观、劳动之美注入到学生生命中去。如果有这样的意识,你完全自己在日常各科教学当中去渗透。比如说理化生的课程。我们在教学中,特别是实验教学有没有更多的时间和机会给学生动手进行实验,同样也是属于这样的问题。这个我们称为学科渗透。

再有综合社会实践活动,研学旅行,我们在设计的时候,设计了若干项目和线路由学生自主选择参加。百年茶道、千年古蕴、向海洋进发等路线,都是可以和劳动教育相结合的。

(二) 有效落实地方课程

我们的学农地点是在房山的农业职业学院,今年已经学完四届了,家长和孩子的理解都经历了大转变。

第一年的时候,真有家长说,你不在学校好好学文化,学农干啥?真有想请假的。最后,经过学校思想教育才去了。但后面几届的学农,简直是学生和家庭的盛宴。很多学生第一次离开家在外面住一周,到那以后非常高兴, 因为很多孩子从来没有离开父母在外面住一周。

学生是不是需要体验农家的一些事情?还真的需要体验。为什么?从他成长的角度,他体验还有这样的生活的样态,这样的生活样态也很有意思。这是学生上课,左边是轧染,下面是西点。这些是今年的学生学农拍的照片。做农活,学生做的非常高兴,好多的体验,包括推碾子、做饭、开农机,这是属于收获。这些学农课程可能做不到北京市所有的中小学都有,但我认为,城区学校的孩子特别需要,这是他们日常生活经验很重要的补充。

今年,他们还做了更有意思的事。学农基地旁边有房子,房子上开辟一块地,学生可以在上面画一幅画留下来。大家想一想,这是不是也是劳动?并且是一种对美的体验的劳动。这是学生争取到了一块地方,允许他们在上面画画。他们画了一幅秋收图,起名叫“收获”,还留下了实验中学的校徽、校服、校名等标志。所以,劳动之余还有艺术创作。

(三) 精心设计校本课程

有情怀、有创意的相关校本课程也很多。这里仅举两个例子。第一个是我们携手中国扶贫基金会开发了一个创新公益实践课程,今年已经是第三年了,主要面向初一和高一的学生。一方面,他们要学习公益的相关知识;另一方面,要设计出自己的公益项目,然后经过层层评审后,拿到扶贫基金会的资金支持,去执行他们的项目。不过,基金会就扶持一年。一年之后,很多学生的项目已经没有资金支持了,但学生项目组依然坚持在做。比如“病房学校讲解非遗传承工匠精神”项目、“教妈妈识字”公益项目,“陪伴孤独症儿童”项目、“让盲童感知科技”项目等。所有的都是孩子自己设计的,来做的。

第二例子,是学生公司的校本课程。不知道大家注意到了没有,校门口右侧有个叫“拾缘”的咖啡屋(后来中小学生不许喝咖啡,所以就改成了奶茶店)。这是我们学校的一个课程,叫学生公司。最早是JA,就是经济教育课程。这是学生自己发起的,找我们当时的蔡校长贷款两万元,学校给了一个地方免费用,开了这个店。现在这个店传承了若干年了,两万块钱的贷款早已还给学校,并开始营收,收益用来支持学生活动。在拾缘“工作”的学生,首先要参加面试、竞聘,从店员实习做起,通过优质的服务、创意的想法和领导力,成为店长。通过高年级与低年级传帮带的方式进行后备人才培养。

劳动教育的未来在创造

在新时代,劳动教育也有新的内涵。未来,劳动的形态在于创造。我们的教育要根据时代的发展,赋予劳动教育新的内容,让我们的学生更好地面对未来社会。比如,人工智能的时代很快到来,我们今年刚获批的北京市规划办的重点课题就是关于人工智能项目,基于社会情景的中学人工智能课程建设与实践研究。这也是和劳动教育相结合。

四、结语

践行劳动教育,立德树人,就学校来讲,就是开足开好国家课程,有效落实地方课程,精心设计校本课程。在这个过程中,如何做好?简单地说要做好四个体系的建设:第一个是课程体系的建设,第二个是教材体系的建设,第三个是教学体系的建设,第四个是管理体系的建设。鉴于时间关系,管理体系的建设没有展开讲。

总的说来,我们希望能构建具有内在生命力的劳动教育,通过我们的教育,将劳动价值观的灵魂注入学生的生命中,学生可以知行合一、身体力行地去实践,从学校的层面来践行立德树人。

谢谢大家。

(本文系作者在2019 年北京市中小学劳动教育大会上的发言)